Makan(a)n : Tradisi dan Transformasi

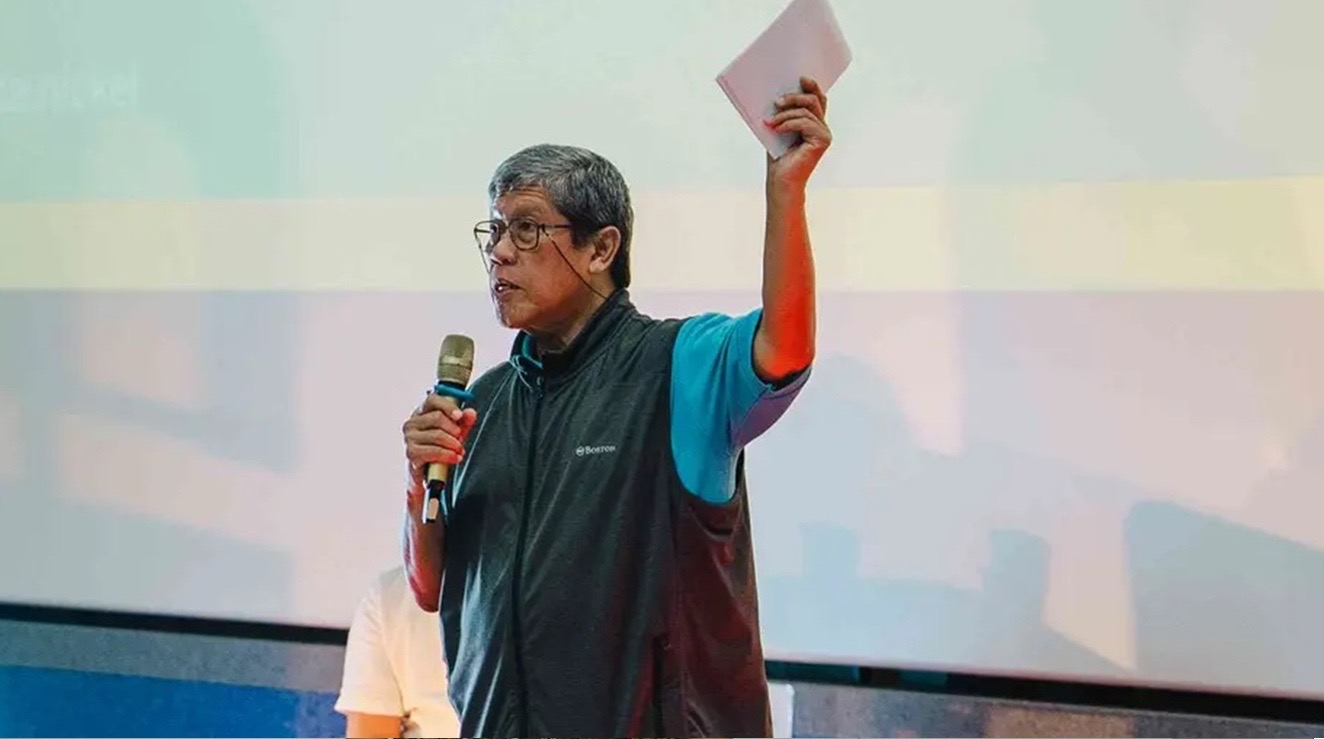

Herman Oesman

Dosen Sosiologi FISIP UMMU

“…Makanan bukan sekadar soal gizi, tetapi tentang hubungan sosial, kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan…”

Dalam tradisi makan orang tua dulu adalah cerminan dari kearifan lokal yang dibangun generasi pendahulu kita. Dalam masyarakat yang hidup di desa maupun di pulau, praktik makan bukan sekadar aktivitas biologis untuk menghilangkan lapar, tetapi sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam.

Jika kita melihat ke belakang, tradisi pola makan orang tua dulu memuat prinsip kesehatan yang alami, biaya yang relatif murah, dan ketersediaan bahan pangan dari lingkungan sekitar. Kini, praktik itu mulai bergeser, mengalami perubahan sosial, seiring hadirnya program “Makan Bergizi Gratis” (MBG) dari Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang meski bertujuan baik, kadang menimbulkan masalah baru seperti kasus keracunan massal, yang dalam beberapa hari ini viral atau pemborosan anggaran.

Secara sosiologis, makan pada masyarakat tradisional bukan hanya urusan dapur, melainkan institusi sosial. Mary Douglas menyebutkan, bahwa makanan merupakan sistem komunikasi yang mengatur siapa makan apa, kapan, dan dengan siapa (Douglas, 1972: 61). Dalam keluarga masyaraka Indonesia umumnya, dan terutama di Maluku Utara, makan dilakukan bersama di ruang makan, di mana anak-anak duduk melingkar, ayah berada di ujung meja, dan ibu menyajikan nasi, ikan, serta sayuran sederhana. Proses ini menanamkan nilai kebersamaan, saling berbagi, serta kedisiplinan dalam menghabiskan makanan. Tidak ada konsep “sampah makanan” seperti sekarang; semua bagian ikan dimanfaatkan, bahkan kepala ikan diolah menjadi sup, atau kuah kuning.

Dari sisi kesehatan, pola makan orang tua dulu cenderung mendekati konsep balanced diet meskipun mereka tidak mengenal istilah itu. Makanan sehari-hari biasanya terdiri dari karbohidrat (nasi, sagu, ubi), protein (ikan segar, telur kampung), serta sayur-mayur yang dipetik langsung dari kebun. Minimnya penggunaan minyak berlebih dan bahan pengawet membuat pola makan ini mendukung kesehatan jangka panjang.

Sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa, masyarakat di pedesaan dan bahkan di pulau, masih konsisten mempertahankan pola makan tradisional yang memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit degeneratif seperti diabetes dan hipertensi.

Ini dapat ditemui di kawasan pesisir Galela, atau hampir belahan Halmahera, masyarakat makan nasi setiap hari Jumat bagi warga Muslim, dan hari Minggu bagi warga Non Muslim. Di luar hari tersebut mereka mengonsumsi sagu, pisang, atau ubi.

Selain sehat, tradisi makan lama juga murah dan berkelanjutan. Sebagian besar bahan pangan berasal dari pekarangan atau hasil tangkapan sendiri. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada pasar dan menekan biaya rumah tangga. Seperti diketahui, biaya konsumsi rumah tangga petani pada era 1980-an hanya 25-30% dari pendapatan bulanan, jauh lebih rendah dibanding rumah tangga perkotaan saat ini yang bisa mencapai 50%. Dengan demikian, pola makan tradisional mendukung kedaulatan pangan keluarga.

Namun, sejak era reformasi hingga sekarang, terjadi intervensi negara dalam pola makan masyarakat melalui program “makan bergizi gratis” atau “menu sehat” di mana program ini biasanya hadir di sekolah (PMT – Pemberian Makanan Tambahan). Tujuannya mulia, yakni mencegah stunting dan meningkatkan gizi anak. Akan tetapi, implementasinya tidak selalu mulus.

Beberapa laporan menyebutkan adanya kasus keracunan massal akibat makanan yang disediakan tidak higienis atau kadaluarsa. Kasus semacam ini membuat masyarakat ragu dan kembali pada pola makan rumah yang dianggap lebih aman.

Selain itu, penyediaan makanan bergizi gratis dari pemerintah acapkali membutuhkan biaya besar. Anggaran untuk program gizi di APBN 2024, misalnya, mencapai ratusan triliun. Ironisnya, sebagian dari anggaran tersebut bocor di tingkat pelaksana, sehingga makanan yang sampai ke anak-anak tidak sesuai standar. Hal ini menciptakan ketergantungan baru pada negara, sekaligus mengikis kreativitas rumah tangga dalam menyediakan makanan sehat dengan bahan lokal.

Perubahan pola makan ini juga membawa dampak pada struktur sosial. Dulu, ibu rumah tangga merupakan pusat pengetahuan kuliner keluarga. Mereka tahu cara mengolah daun kelor menjadi sayur bening, membuat daun singkong, atau membuat ikan asap tahan lama. Sekarang, banyak keluarga bergantung pada makanan siap saji yang dibeli di warung atau diantar secara daring.

Tentang hal ini, Anthony Giddens menyebutnya sebagai fenomena “disembedding”, yakni terlepasnya praktik sosial dari konteks lokal (Giddens, 1991: 37). Pengetahuan memasak tradisional makin jarang diwariskan ke generasi muda.

Dari perspektif ekologi, pola makan orang tua dulu lebih ramah lingkungan. Mereka tidak menghasilkan sampah plastik dari kemasan instan, dan limbah dapur biasanya dikembalikan ke tanah sebagai pupuk. Pola makan modern, sebaliknya, menambah beban lingkungan dengan kemasan sekali pakai, penggunaan bahan kimia, dan distribusi makanan yang menghasilkan emisi karbon tinggi.

Olehnya itu, penting untuk menemukan jalan tengah antara kearifan makan lama dengan kebutuhan gizi modern. Program pemerintah seharusnya memperkuat praktik lokal daripada menggantikannya. Misalnya, alih-alih membeli susu bubuk impor, program gizi dapat mendukung budidaya ikan lokal dan kebun sayur sekolah. Dengan cara ini, masyarakat tetap memegang kendali atas sumber pangan, dan risiko keracunan bisa ditekan.

Pada akhirnya, tradisi makan orang tua dulu telah mengajarkan bahwa, makanan bukan sekadar soal gizi, tetapi juga tentang hubungan sosial, kedaulatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah gempuran modernitas. Mungkin sudah saatnya kita menengok kembali piring orang tua, bukan hanya untuk bernostalgia, tetapi untuk menemukan inspirasi bagaimana memberi makan generasi mendatang secara sehat, murah, dan bermartabat.[]